Sana*, 28 ans, est sans domicile fixe à Lille depuis novembre 2018. Il a vécu plusieurs semaines dans le squat du 5 étoiles, six mois avant son évacuation le 4 juin 2019. Depuis, il est hébergé chez des tiers, comme de nombreuses personnes SDF qui ne sont pas nécessairement sans abri mais dont l’hébergement est précaire. Le parcours de ce Guinéen révèle une réalité qu’une étude de l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole (Adulm), effectuée au printemps 2019 et publiée en novembre, a documenté.

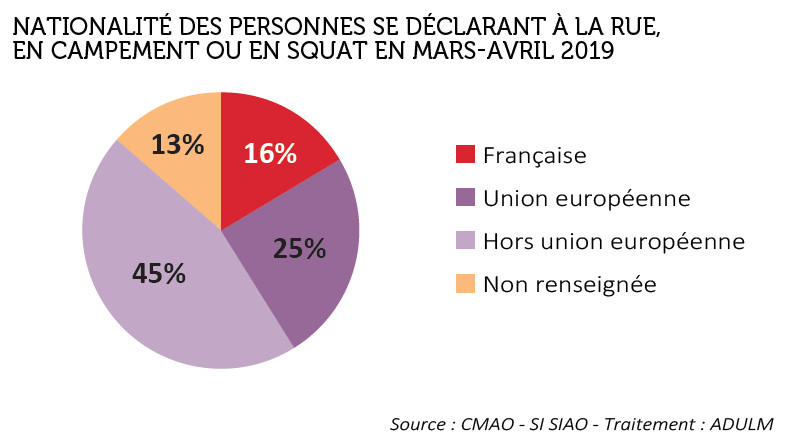

On y apprend qu’une grande majorité des 2830 personnes vivant à la rue, en campement ou en squat dans la métropole lilloise, sont de nationalité étrangère. Soit au moins 70 % des personnes recensées dans les fichiers spécialisés ou par les associations. Ces dernières sont pour 64 % des demandeurs d’asile, ce qui est d’ailleurs le cas de Sana. « Ce nombre important est lié à la forte hausse de la demande d’asile à l’échelle nationale depuis 4 à 5 ans et l’accélération observée depuis 2018 », notent les auteurs de l’étude.

La vie en Guinée :

« Mon but, c’était d’aller étudier en France, peu importe les voies pour y aller »

J’ai un frère et deux sœurs. Mon père est monogame, ce qui est rare chez moi. J’ai toujours fréquenté des écoles privées et nous avons tous été à l’université, sauf mon jeune frère qui est au lycée.

Moi, j’ai eu ma licence en 2014. Puis, j’ai travaillé pendant six mois pour une ONG américaine. Quand j’ai eu mon premier salaire, j’ai ouvert une épicerie pour ma mère, pour qu’elle soit autonome. J’ai rempli l’épicerie avec mon argent. Puis, j’ai commencé à enseigner dans des écoles privées. Je donnais des cours d’éducation civique. J’ai des ambitions : je voulais aider ma famille. Chez moi, ce n’est pas l’individualisme comme ici. Ce que tu gagnes, ça se partage. C’est le collectivisme.

Mon but, c’était d’aller étudier en France, peu importe les voies pour y aller. Quand j’étais dans mon pays, j’avais déjà essayé par Campus France mais ça n’a pas marché. J’étais aussi engagé au sein du principal parti d’opposition. Mon pays n’a jamais connu de guerre civile mais à chaque manifestation, on tire sur les gens. Je suis jeune et je savais qu’à un moment, je serais allé manifester. Je ne voulais pas risquer de mourir dans la rue. C’est aussi pour ça que j’ai pris mon envol. Mes parents voulaient que je reste mais moi, je voulais vivre ma vie, découvrir mes propres horizons. Il fallait se lancer.

Le départ :

« À chaque passage, tu payes »

J’ai quitté la Guinée en février 2017. Comme bon nombre d’entre nous, ceux qui n’ont pas les moyens prennent la voie terrestre et passent par les pays transfrontaliers. Je suis passé par le Mali et le nord du Mali qui est en guerre. De chez moi à Bamako (Mali), j’ai pris un taxi, comme un touriste. Et puis, pour quitter Bamako (Mali), j’ai payé. C’est là que tout commence. C’est là où tu commences à payer des passeurs. Tu commences à être clandestin à partir de là. Et à chaque passage, tu payes.

Puis l’Algérie. Jusque‐là, ma famille ne savait pas où j’étais. J’ai été arrêté par des bandits. J’ai compris après que c’était un coup monté. Tu payes les passeurs et après les bandits te prennent. J’ai appelé ma mère pour lui dire : « Je suis en vie mais il faut que tu payes une rançon sinon je vais mourir ici ». Pour mon père, c’était au moins un mois de salaire : 400 euros. Ils ont payé. Ils m’ont relâché et j’ai continué mon chemin pour Oran. Je suis resté trois mois en Algérie pour me faire un peu d’argent sur les chantiers. Mais c’était trop difficile car je n’ai pas de force physique. Je n’arrivais pas à soulever les pelles. Ensuite, je suis arrivé au Maroc, après plusieurs tentatives à la frontière. Il y avait des fossés, des chiens… Tu risques toujours de te faire mordre… J’avais peur !

Août 2018, l’Europe :

« J’ai traversé la Méditerranée dans un convoi de 58 personnes dont 13 femmes »

Le 15 août 2018, je suis arrivé à Grenade (Espagne). J’ai traversé la Méditerranée dans un convoi de 58 personnes dont 13 femmes, de nationalités confondues. Nous avons été secourus par la Croix Rouge espagnole. J’ai passé trois jours en cellule, à la sortie, on a pris mes empreintes. Depuis Grenade, j’ai été emmené en bus à Tolède, puis à Madrid. À chaque fois, j’étais dans des centres d’hébergement. En Espagne, je n’ai pas vu de demandeur d’asile à la rue. Malgré la pauvreté du pays, nous sommes logés, nourris et vêtus. J’ai passé deux mois en Espagne pour me reposer.

À Tolède, quand j’étais prêt à repartir, une association m’a payé le train jusqu’à San‐Sébastien. Et puis, de là‐bas, tu te débrouilles. J’ai pris le bus jusqu’à Bayonne. Puis, j’ai fait Bayonne‐Paris. J’ai passé une nuit à Paris avec un ami rencontré en route. Puis, je suis venu à Lille parce que c’est une ville moins dense que Paris.

Sana n’est qu’un des très nombreux migrant à avoir fait le choix de s’arrêter dans la capitale des Flandres. Comme l’indique l’étude de l’ADULM, « la situation géographique de Lille attire des personnes aux perspectives incertaines, qui s’y installent temporairement, profitant de sa proximité avec Paris, la Belgique, l’Angleterre, l’Allemagne, les Pays‐Bas. » Cette attractivité explique que la métropole lilloise soit le deuxième 115 de France derrière Paris. Et plus précisément Lille qui concentre 95 % des appels à ce numéro d’urgence contre seulement 2 % à Roubaix et 1 % à Tourcoing (chiffres de mars 2019). C’est en effet dans la ville centre que se trouve la plupart des institutions publiques et un réseau associatif très dense, explique l’étude.

Novembre 2018, premier jour à Lille :

« On parle du pays des droits des hommes mais ce n’est pas ça… »

Je suis arrivé à Lille à 14 heures, en bus, à la gare Lille‐Flandres. Je me suis dit : « Je ne connais personne ni aucun lieu… » Je me suis assis dehors, j’ai fumé une cigarette et je me suis dit « Mec, il faut te lancer ! » J’ai parlé à un Africain. Je lui ai demandé s’il connaissait un endroit où sont des demandeurs d’asile. Il avait des courses à faire. Je l’ai suivi puis on a pris le métro ensemble jusqu’à porte de Valenciennes. On a marché un peu et on est arrivé au 5 étoiles.

L’endroit était habité par plusieurs communautés : des Maliens, des Albanais, des Maghrébins… Il me présente ma communauté – des Guinéens – et une tente. Je pensais que j’en avais fini avec les tentes au Maroc… Deux jours après mon arrivée, j’ai commencé mes démarches au guichet unique. On a pris mes empreintes et on m’a expliqué la procédure Dublin.

J’ai quitté un pays où tous mes droits de personne exilée étaient respectés : l’Espagne. À mon arrivée en France, j’ai été déçu. Dans le monde, dans les articles, on parle du pays des droits des hommes mais ce n’est pas ça…

Août 2019 :

« J’ai passé une nuit dehors et, pour moi, c’était la première fois en Europe »

J’étais avec un ami, un compagnon de fortune. Partout où on passait, on demandait aux associations, aux bénévoles si on pouvait nous héberger. Personne n’avait de solution pour nous. J’ai passé une nuit dehors et, pour moi, c’était la première fois en Europe. Ça m’était arrivé au Maroc mais pas en Europe.

Nous sommes allés là où ils ont mis un doigt d’honneur – la friche du Belvédère, près de Saint‐Sauveur – il y avait comme un petit squat là‐bas. À l’époque c’était l’été donc on restait tard dehors, au parc rouge – le parc Jean‐Baptiste Lebas. On a attendu que tout le monde se couche pour y aller. On a passé un petit mur pour aller se coucher à même le sol, à côté des tentes. Le matin, on a été voir une association à la gare Lille‐Flandres pour manger. On avait nos sacs, nos bagages. C’était la routine.

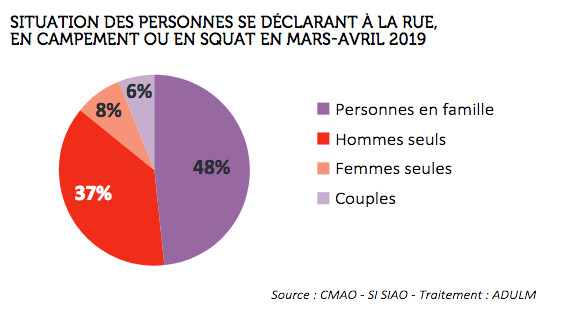

L’image du sans‐domicile fixe qui vit sous un abribus, sous un pont ou près d’une bouche de métro est sans doute la plus répandue dans l’imaginaire collectif. Pourtant, la grande majorité de ces personnes sont invisibles dans l’espace public. Beaucoup d’entre elles vivent dans des squats, des voitures, des bois, des campements ou des bidonvilles en marge des espaces les plus fréquentés… Hormis la nuit passée dehors, Sana a fait partie de cette catégorie. Il est par ailleurs représentatif d’une autre tendance relevée par l’étude de l’Adulm. Sur les 849 hommes seuls recensés comme SDF (soit 37 % du total), près de la moitié seraient âgés de moins de 30 ans. Une part en forte hausse depuis cinq ans. Reste que les sans domicile fixe les plus nombreux sont en fait des familles.

Rentrée 2019 :

« Paul* m’a hébergé pendant un mois »

J’avais rencontré un bénévole dans un forum d’aide aux migrants. Il m’avait dit de lui faire signe en cas de problème d’hébergement. Je l’ai appelé et il m’a demandé de lui laisser le temps d’en parler à sa femme. Le lendemain, il m’a dit de venir chez lui. Paul* m’a hébergé pendant un mois. Il a une femme et un bébé… Alors, à un moment, je me suis dit qu’il fallait leur laisser leur intimité. Je suis reparti et j’ai rejoint un autre ami chez qui je vis depuis.

« L’hébergement chez un tiers est souvent la dernière solution avant de se retrouver à la rue, explique l’étude. Il prend des formes extrêmement variées selon qu’il a lieu dans la famille, chez des amis, des connaissances plus ou moins lointaines et qu’il donne lieu ou non à une rétribution financière ». Le gestionnaire du 115 recense 671 personnes se déclarant hébergées chez des tiers, en mars‐avril 2019. Mais une part inconnue de ces sans domicile échappe au système statistique.

Décembre 2019 :

« J’ai un abri mais pas d’hébergement stable »

Je me dis que j’ai quand même atteint mon objectif premier. L’autre, c’était comment intégrer l’Université. L’association Banta m’a dit que j’avais la possibilité d’intégrer une faculté. J’ai d’abord été inscrit comme auditeur libre, maintenant je suis inscrit comme étudiant dans une procédure dérogatoire.

Je n’ai pas de revenus. J’ai un abri mais pas d’hébergement stable. Psychologiquement, ça joue beaucoup sur moi. Quand t’es étudiant, faut avoir la tête posée. Moi, j’ai un double souci : mes papiers et mes études. Comment je vais valider mon année ? J’étudie mais je n’arrive pas à me concentrer. Je lis, je révise jusqu’à tard dans la nuit mais je ne retiens pas tout. J’ai des mauvaises notes et je ne me reconnais pas trop dedans. J’aime ce que je fais mais mes résultats ne m’encouragent pas. Je n’ai pas la tête tranquille.

L’État, pouvoir public compétent en matière d’hébergement d’urgence, finance 8022 places dans la métropole lilloise : 7297 places en hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réinsertion sociale ou en logements adaptés ; 725 places d’hébergement pour demandeurs d’asile ; 633 places dans le cadre du dispositif hivernal en 2018–2019. Chiffre à comparer avec les 13 500 personnes officiellement recensées comme étant sans domicile stable, au sens large. A quoi s’ajoutent les oubliés du système.

Décembre 2019 :

« J’aimerais faire ma vie ici »

J’aimerais faire ma vie ici, avoir un diplôme, fonder une famille et travailler dans une ONG. On ne traverse pas tout ça pour foutre le bordel ici. Si ça arrive, c’est que les autorités nous ont poussé à le faire mais ça n’arrivera pas. On ne demande pas trop : juste d’être régularisé. Et, en plus, ça bénéficiera à la France parce qu’on travaillera et qu’on payera des impôts à l’État. Nous sommes une bonne main d’œuvre pour eux parce que la démographie en France est vieillissante. Ils devraient en profiter, à l’image de l’Allemagne.

Que les personnes rencontrées au cours de l’étude soient demandeurs d’asile, sans‐domicile fixe de nationalité française ou de culture Rom, toutes « pointent l’universalité du besoin de disposer d’un logement ». Le logement est à la base de tous projets de vie évoqués, aussi variés soient‐ils : séjourner durablement en France, récupérer ses enfants, trouver un emploi… L’étude cite par exemple Jacques, un homme originaire de la région qui vit seul à la rue : « Quand on n’a pas notre logement à notre nom, on est considéré comme SDF (…) Un bail avec mon nom, ça a une valeur symbolique, ça veut dire que j’ai réussi, que je reviens dans le monde des vivants. »

Et demain ?

« Je n’ai pas le droit à l’échec »

Je me projette souvent ! Ma priorité, c’est le titre de séjour, les papiers. Sans ça, tu n’es rien ici. Tu passes inaperçu. Avec, tu n’as plus peur des contrôles, tu te déplaces comme tu veux, tu peux avoir un logement. Plus tard, je me vois travailler ici, fonder une famille et revoir ma famille qui me manque beaucoup. J’aimerais les aider et je ne peux pas. Ça me fait mal… Mais j’ai une famille compréhensive. La première question que ma maman me pose au téléphone, c’est : « Est‐ce que tu as mangé ? Tu es bien ? » Il suffit que j’entende sa voix et j’oublie tous mes soucis.

Quand je pense à tout ce que j’ai traversé et à tout ce qui m’attend… Je ne peux pas lâcher. Sinon je décevrai beaucoup de monde et le regard des gens serait insupportable. J’ai jamais échoué de ma vie. Ça ne peut pas être une première fois. Je n’ai pas le droit à l’échec. L’heure n’est pas au renoncement. Je dois aller jusqu’au bout.

Prévenez Sana qu’en France dorénavant on tire aussi sur les manifestants …

Quant à son histoire, désolé, je la trouve un peu trop … romancée !…

Romancée ? parce que bien écrite ?? .… un africain n’a pas le droit de parler bien français sans doute !!!

Romancé ?! Si cela vous étiez arrivé j’ose imaginer comment vous auriez decrit votre histoire.

C’est exactement la même histoire que deux réfugiés camerounais arrivés chez nous , « sauvés » par des particuliers et une association qui s’est crée pour accueillir des réfugiés . Si Frank trouve que c’est romancé , je trouve que c’est plutôt un drame!!

Jeanine Trentesaux

merci pour cet article très humain, c’est rare de donner la parole à des migrants

Et encore le cas de Sana n’est pas le plus terrible et le plus emblématique. Nombreux sont ceux qui ont fui un danger imminent. La guerre par exemple. Je pense à ce gars qui est a vu son frère et la moitié de ses amis assassinés pour avoir exercé une activité syndicale. Lui aussi a vécu la rue et la solidarité des anonymes.

Personne n’est à l’abri d’être SDF, tout peut arriver dans la vie. Pour les peuples victimes de conditions exécrables dans leur pays et de répressions sévères, je ne peux que comprendre pourquoi ils cherchent mieux ailleurs, même si ce n’est finalement qu’un pis aller. La France devrait s’inspirer de l’Espagne qui accueille bien mieux les réfugiés selon Sana. Merci pour ce retour.

David, 43ans de Wavrin je comprends très bien vos situation que j’ai connue.

Si un ou deux SDF Respectable, hygiène et surtout partage de la bonne humeur.

N hésite pas