Transferts de joueurs d’un club à l’autre, paris aux sommes astronomiques, salaires indécents, milliards d’euros de droits télévisés : les revenus issus du « foot‐business » ne cessent de passionner. Pourtant ce jeu n’a pas toujours été aux mains de grandes multinationales. Jusque dans les années 1960, et dans de rares cas au‐delà, les présidents de clubs de étaient des industriels locaux qui tiraient un profit indirect (valorisation de l’esprit d’entreprise, atténuation des tensions sociales) de leurs largesses.

Le modèle avait été mis en œuvre entre autres par Jean Prouvost, magnat du textile et de la presse, qui présida le Racing Club de Roubaix ; puis par Pierre et Geoffroy Guichard, patrons des établissements Casino, qui ancrèrent le football et la couleur verte, celle de leur marque, à Saint‐Étienne, et donnèrent leur nom au stade. Pensons aussi au stade de Reims, soutenu par les champagnes Pommery et dirigé, à plusieurs reprises, jusqu’en 1977, par un autre magnat du champagne, Henri Germain. On pourrait citer des exemples similaires en Italie : les Agnelli, à la tête de la Fiat et de la Juventus à Turin, le riche armateur Doria à Gênes, fondateur et mécène de la Sampdoria, l’industriel du textile, Ascarelli, puis l’armateur Lauro à Naples…

Des clubs au diapason de l’entreprise et de la ville

Le management du club était ainsi au diapason de l’imaginaire de la ville et d’une entreprise qui la dominait. L’équipe de Sochaux était gérée sur le modèle industriel de Peugeot qui était propriétaire du club : « Il appartient aux responsables de l’équipe de connaître parfaitement chaque équipier afin de le placer à l’endroit où il est capable de rendre son maximum », lit‐on dans un numéro du journal de l’entreprise de 1954.

À l’usine, c’est la même chose, chacun doit être parfaitement à sa place et il appartient « à chacun d’y veiller ». René Hauss, le directeur technique du Football Club de Sochaux dans les années 1970, vantait cette discipline d’usine sur les terrains : « Pas de concertation, pas de contestation, une hiérarchie bien établie », déclarait‐il à L’entraîneur français en 1976.

Ce schéma – ou ce diagramme pour reprendre le vocabulaire de Gilles Deleuze – s’est profondément transformé depuis les années 1970–1980. Ce sont désormais des magnats de la communication et de l’édition qui s’intéressent au football. On pense ainsi à Marcel Leclerc, dirigeant de journaux sportifs à Marseille, à Jean‑Luc Lagardère (les éditions Hachette), président de l’éphémère Matra‐Racing, à Michel Denisot (Canal+) au Paris Saint‐Germain.

C’est aussi l’époque des promoteurs immobiliers, des dirigeants de chaînes de produits de consommation. Mais la plupart de ces condottieri, souhaitant se montrer et faire valoir leur image, ont encore un lien avec la ville dont ils dirigent le club.

Le tournant se fait à partir des années 1990–2000.

L’entrée des géants de la finance internationale

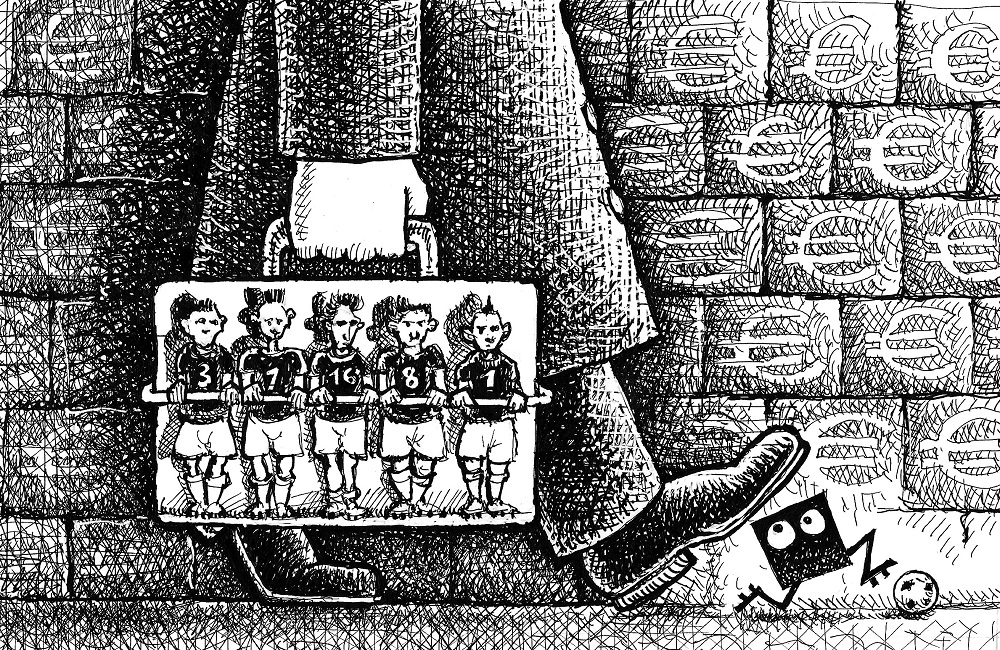

À des rythmes variables et sauf remarquables exceptions, les présidents et les actionnaires des grands clubs n’ont plus qu’un lien distant avec les villes dont les équipes sont le fleuron. Ces clubs sont en effet, désormais, la propriété de géants de la finance.

Faut‐il citer des exemples de cette déterritorialisation ? L’OM a été repris à partir de 1996 par Robert Louis‐Dreyfus, patron d’Adidas et n’entretenant que des liens circonstanciels avec Marseille et est aujourd’hui la propriété de Franck MacCourt, un promoteur immobilier américain qui est milliardaire. Que dire du PSG, successivement propriété du groupe américain Colony Capital, puis de l’émirat du Qatar, de l’AS Monaco possédé par l’homme d’affaires et milliardaire Dimitri Rybolovlev, du FC Sochaux, racheté en 2015 par le groupe chinois Ledus, rompant ainsi son lien ombilical avec la firme Peugeot ?

Bien sûr des présidents de clubs d’ancien style demeurent à Guingamp ou à Toulouse mais la tendance est à la déterritorialisation, à la mainmise des grandes fortunes et groupes internationaux.

La marque remplace le territoire

Cette déterritorialisation se lit encore dans les noms des stades récemment modifiés : Matmut Atlantique a remplacé Chaban Delmas à Bordeaux, Orange Vélodrome le Stade‐vélodrome de Marseille, Allianz stadium le Juventus stadium à Turin. Le stade Chaban Delmas comme le Stade‐vélodrome de Marseille et le Parc des princes à Paris étaient aussi des vélodromes témoignant encore, à titre de vestige, de l’importance du sport cycliste. Ces références ont aujourd’hui disparu.

Ces diverses modifications n’entament pas pour autant la ferveur populaire. Mais celle‐ci a changé progressivement d’assise et de signification : à la célébration de l’entre-soi s’est substitué un show de vedettes regroupées sous les mêmes couleurs, le maillot demeurant le principal emblème d’identification.

Faut‐il voir dans cette continuité de la ferveur un paradoxe de l’air du temps ou un impératif lié à la nature oppositive du jeu ? Ou peut‐être les deux ?

Payer son tribut à l’identité

Un des paradoxes de notre époque est le contraste entre la dissolution des identités substantielles et le maintien, voire la poussée, des affirmations identitaires, qu’il s’agisse de fiertés locales, de revendications nationalitaires ou de nationalisme.

Parallèlement, pour faire le plein d’émotions, pour satisfaire au quest for excitement il faut être partisan d’une équipe. Ce n’est bien sûr pas là une obligation morale mais une nécessité psychologique.

Quoi de plus insipide, en effet, qu’une rencontre sans « enjeu », où l’on ne passe pas du « ils » au « nous », où l’on ne sent pas soi‐même acteur ? Et pour répondre à cette tendance (l’affirmation d’une identité) et à cet impératif ludique et sémiotique (soutenir une équipe), on demeure fidèle à l’équipe locale, même si elle ne symbolise plus la localité.

La globalisation, et c’est là une autre évolution importante, a entraîné une déterritorialisation de l’engouement. Ludovic Lestrelin le montre adéquatement dans ses travaux. Les supporters ne sont plus seulement des hommes du lieu ou encore des originaires de la ville exilés mais aussi des fans résidant à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres de leur club, laissant leur identité de naissance au vestiaire et privilégiant une grande équipe nationale ou internationale au palmarès prestigieux.

Parfois ces supporters soutiennent deux équipes, celle de leur lieu de naissance ou de résidence et celle, italienne, anglaise ou espagnole, qui rayonne à travers le monde ; ils paient ainsi leur tribut à leur identité donnée et à leur identité rêvée, exprimant leurs sentiments, manifestant leurs opinions, répondant aux questions sur Internet qui les répercute aux quatre coins de la planète.

Place aux vedettes

Ce qui frappe aussi c’est la place de plus en plus grande faite aux vedettes au détriment de l’équipe. Le nom des joueurs apparaît en France sur les maillots depuis les années 1990, depuis 1995–1996 pour les compétitions de l’UEFA, depuis 1997–1998 pour le championnat national ; les jeunes supporters portent ces maillots floqués d’un nom, manifestant leur adhésion à une vedette, y compris si celle‐ci ne fait pas partie de l’équipe de leur ville ou de leur région.

Autrement dit, à une époque dominée par l’individualisme, l’admiration pour les exploits individuels entre en concurrence avec la partisanerie locale. Admiration, partisanerie, tels sont, au demeurant, les deux ressorts des passions sportives.

Christian Bromberger, Anthropologue, professeur émérite, Aix‐Marseille Université

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

Aucun commentaire pour l'instant