Les 24 et 25 novembre se tiendront les Assises de l’éthique publique locale organisées par l’Observatoire de l’éthique publique à Valenciennes. Vous évoquez dans l’invitation le « grand déploiement » des mesures déontologiques. Le niveau local serait‐il le parent pauvre de la déontologie publique en France ?

Depuis 2013, à la suite du scandale Cazuhac , notre pays a voté plusieurs lois qui renforcent la lutte anticorruption et la transparence. C’est ainsi que sont nés la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), l’Agence française contre la corruption (AFA), le Parquet national financier (PNF) ou qu’a été créé le répertoire des représentants d’intérêts. Ceci concerne tout autant la vie publique nationale que locale.

Si on parle de « grand déploiement », c’est parce qu’il faut à présent mettre ces mesures en œuvre, notamment à l’échelle locale.

Ce qui signifie qu’elles n’ont pas encore de portée effective suffisante ?

Il y a encore beaucoup de travail et d’adaptations nécessaires pour que cela soit le cas. Prenons l’exemple des référents déontologues. La loi a accordé le droit aux agents des collectivités locales de pouvoir consulter un référent déontologue auprès duquel ils peuvent s’assurer qu’ils respectent bien leurs obligations déontologiques. Mais si on confie ce rôle à un DRH ou au Directeur général des services de la collectivité, cela revient à tuer le dispositif !

En outre, tous les agents n’ont pas connaissance de ce nouveau droit. Il faut donc mieux communiquer pour qu’il soit effectif. Il en va de même pour le mécanisme d’alerte éthique mis en place par la loi Sapin 2. Là encore, il importe que le référent alerte inspire confiance et que les procédures procurent des garanties aux lanceurs d’alerte afin qu’ils osent alerter.

Pourquoi cela prend‐il du temps ? Parce que les collectivités rechignent ?

Les collectivités ont parfois traîné un peu des pieds. Mais c’était plus faute de savoir comment procéder que par opposition aux nouvelles règles. La figure du référent déontologue a déjà bien pris racine ; mais pour l’alerte éthique, c’est plus compliqué. La loi posait des conditions trop restrictives, ce qui est lié au fait que l’alerte est perçue comme une forme de dénonciation dans la culture française. Il y a donc des blocages culturels.

Depuis, la loi a été assouplie. La notion de « gravité » du préjudice, par exemple, qui légitimait l’alerte et pouvait être dissuasive, a été retirée. Un poste d’adjoint au Défenseur des droits, spécialement en charge de l’accompagnement des lanceurs d’alerte, a été créé.

La loi 3DS, pour sa part, vient d’imposer l’existence d’un référent déontologue pour les élus locaux. Il va falloir que les collectivités jouent le jeu en confiant ces fonctions à des personnalités qualifiées et extérieures à la collectivité, afin d’apporter aux élus un accompagnement efficace. Identifier les situations de conflits d’intérêts, anticiper le risque de poursuites pénales pour les délits de favoritisme ou de prise illégale d’intérêts… Tout cela nécessite des connaissances approfondies en droit pénal, mais aussi en droit public ou de la commande publique. Les collectivités devront également choisir entre la nomination d’une personne seule ou la mise en place d’un collège.

Vous présidez le Comité de déontologie et d’éthique de la Métropole européenne de Lille (MEL). À quoi ce genre de structures servent‐elles concrètement ?

Quelques grandes collectivités ont mis en place des structures déontologiques dans le silence de la loi – c’est-à-dire de leur propre initiative, alors qu’elles n’y étaient pas obligées. Il s’agit le plus souvent d’organes collégiaux, mais ce n’est pas toujours le cas.

À Strasbourg, ville pionnière en la matière, une personne seule (un universitaire) a été désignée et peut être saisie directement par un citoyen. À la MEL, le comité est composé de trois membres totalement extérieurs à la collectivité : une universitaire (moi), un magistrat financier et un magistrat administratif à la retraite. À Lyon, le Comité de déontologie et de transparence comprend des personnalités qualifiées, mais aussi des élus. Parfois les membres sont rémunérés.

À la MEL, nous touchons 80 euros bruts de l’heure pour nos vacations, ce qui reste très raisonnable. Certaines collectivités ont fait le choix du bénévolat, ce qui me paraît problématique : les missions confiées aux structures déontologiques demandent des compétences et du temps. Elles méritent donc d’être rémunérées.

Ces instances travaillent étroitement avec les services et les élus sur les enjeux déontologiques. À la MEL, le comité que je préside a joué un rôle important dans l’élaboration du Guide de déontologie de la métropole qui – c’est notable – est commun aux agents et aux élus.

La commission de déontologie de la région Paca exerce des missions plus larges incluant le contrôle de l’assiduité des élus ou le contrôle des cadeaux et invitations qui doivent être déclarés par les élus en application du code de déontologie de la région.

Le répertoire des représentants d’intérêts a été étendu à l’échelon local le 1er juillet dernier. D’ici l’été prochain, toutes les actions de lobbying envers les élus locaux devront être rendues publiques. La mise en place de cette mesure est‐elle réellement faisable ?

Il faut déjà se féliciter que ce registre existe. C’est la première forme d’encadrement par le droit de l’action des représentants d’intérêts. Donc, il n’y a pas de raison qu’il ne concerne que le niveau national.

Ce registre est perfectible, car les données qu’il contient sont difficilement exploitables. Ce qu’il faudrait, c’est connaître toutes les actions menées par les représentants d’intérêts dans le cadre de l’élaboration de chaque texte, loi, décret, arrêté ou délibération locale – ce qu’on appelle l’empreinte normative. Se pose aussi la question – majeure – des moyens humains et financiers dont dispose la HATVP pour gérer ce registre.

Après, il y a d’autres moyens de contrôler l’action des représentants d’intérêts. Au niveau local, cela peut passer par le renforcement des procédures participatives citoyennes. Si vous mettez en ligne non pas une décision, mais un projet de décision, vous pouvez donner aux citoyens la possibilité de s’exprimer. Il faut aussi que tout le monde soit en capacité de défendre ses intérêts auprès des élus : les lobbyistes qui connaissent les arcanes du pouvoir ne doivent pas être les seuls à être entendus. Si la représentation des intérêts est égalitaire et transparente, on pourra alors dire « bienvenue aux représentants d’intérêts » !

Les instances et outils déontologiques se multiplient, mais pour quelle efficacité ? Il y a un scepticisme assez généralisé dans le public, le sentiment que tout cela ne sert à rien, que le monde politique est corrompu. Comment le comprenez‐vous ?

Depuis 2013, on s’est embarqué dans un énorme chantier de réformes pour répondre à ces critiques. On vit une phase de transition déontologique. Il est un peu trop tôt pour en dresser le bilan, mais en tout cas, sur le terrain, les choses bougent.

Bien sûr, il y a encore des élus qui considèrent la probité secondaire, qui pensent que la priorité c’est l’action, c’est de créer de nouveaux équipements publics, d’entretenir les routes, etc. Ils ont l’impression d’être constamment embêtés avec la déontologie. Mais quand on arrive à nouer le dialogue avec eux, ils ressortent convaincus.

Vous n’avez pas répondu sur l’idée dominante qu’un élu est forcément suspect. Est‐ce injuste selon vous ?

J’ai du mal à répondre à votre question. Je ne sais pas si, globalement, l’opinion publique a le sentiment que toute la classe politique est pourrie. Si l’on se réfère aux écrits du sociologue Pierre Lascoumes, il y a même toujours eu en France une forme de tolérance vis‐à‐vis de ce qu’on peut appeler les « petits arrangements ».

J’entends des gens exaspérés par la classe politique, mais aussi d’autres qui y croient. De manière générale, je ne suis pas sûre que le ras‐le‐bol des citoyens porte sur le défaut d’exemplarité des élus, mais plutôt, par exemple, sur le niveau du pouvoir d’achat.

Le ras‐le‐bol découle aussi du sentiment que les élus jouissent d’une certaine impunité, qu’ils sont rarement poursuivis et encore plus rarement condamnés. C’est le cas du président de la MEL, inquiété depuis de longues années dans plusieurs affaires et dont on attend toujours la convocation au tribunal…

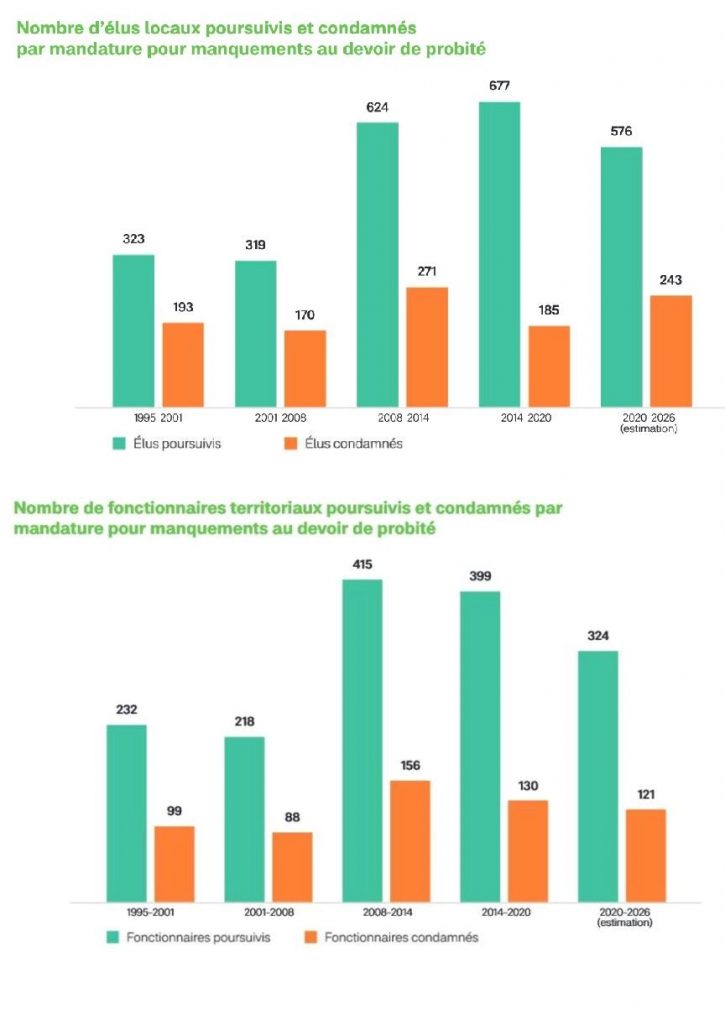

Certes, le nombre de condamnations d’élus est faible (voir l’encadré ci‐dessous, NDLR), mais il augmente. J’entends aussi de plus en plus d’élus qui s’estiment trop facilement condamnés alors qu’ils pensaient bien faire pour, par exemple, en cas de prise illégale d’intérêts sans enrichissement personnel ou préjudice pour leur collectivité.

Les sanctions pénales sont nécessaires, mais la procédure pénale est très longue. Le but est d’éviter d’en arriver là. Il y a bien des élus voyous, mais beaucoup franchissent la ligne rouge sans en avoir conscience. Il ne s’agit pas cependant de les excuser. Ils doivent acquérir un réflexe déontologique et savoir s’entourer. C’est pour cela qu’ils doivent disposer de référents déontologues.

Récemment, le maire de Saint‐Étienne s’est réfugié derrière le principe de présomption d’innocence pour refuser de démissionner et d’assumer sa responsabilité politique alors qu’il était impliqué dans une affaire de chantage à l’encontre de son 1er adjoint. Le sentiment d’impunité ne sort‐il pas renforcé dans la mesure où il est très difficile de révoquer un maire ?

Il y a un angle mort auquel il va falloir s’attaquer pour les élus locaux, c’est l’absence de responsabilité disciplinaire. Pour les agents publics, des obligations déontologiques sont consacrées dans le statut général de la fonction publique, qui entraînent des poursuites disciplinaires en cas de manquements.

Peu ou prou, les mêmes obligations s’imposent aux élus. Mais, pour ces derniers, à côté des condamnations pénales qui sont toujours assez lourdes, les sanctions disciplinaires sont rares. Il faudrait que le législateur habilite les collectivités à prévoir des sanctions disciplinaires, comme il l’a déjà fait pour la réduction des indemnités, en cas de défaut d’assiduité des élus.

Sans attendre la loi, les assemblées locales peuvent donner une dimension éthique à leurs règlements en prévoyant par exemple que les élus qui commettent des manquements déontologiques pourront faire l’objet d’un rappel à l’ordre déontologique, de la part de l’exécutif local ou du président d’un groupe politique. Un tel rappel pourrait d’abord ne faire l’objet d’aucune publicité (simple courrier adressé à l’élu) puis, en cas de récidive, être porté à la connaissance des autres membres du conseil.

Vous semblez peu nombreux, parmi les universitaires, à vous préoccuper de ces enjeux déontologiques dans la sphère publique. Comment l’expliquez-vous ?

Très franchement, nous sommes de plus en plus nombreux. Mais il est vrai qu’à l’université, ce qu’on peut appeler le « droit de la probité publique » est nouveau. Jusqu’alors c’était surtout les pénalistes qui intervenaient dans ce domaine, mais ils n’étaient pas spécialistes du droit public ou administratif.

La discipline est en train de se forger. Il y a un enjeu de formation des étudiants qui, demain, seront les experts de la probité. Un peu comme lors des années 1970, lorsqu’on a introduit le droit de l’environnement dans les diplômes.

Propos recueillis par Jacques Trentesaux

La probité des élus en chiffres

Chaque année, la SMACL, assureur historique des collectivités, dresse un état des lieux du risque pénal des élus locaux et fonctionnaires territoriaux. Il s’agit du meilleur thermomètre de la mesure des poursuites et condamnations en matière de probité.

Au fil des années, on constate une hausse régulière, mais assez peu élevée des actions en justice. Elles s’expliquent sans doute en partie par une plus grande exigence en matière de probité ces dernières années en France.

Les atteintes à la probité (corruption, prise illégale d’intérêts, favoritisme…) ont représenté 36,7 % du total des poursuites pénales contre les élus durant la mandature 2014–2020, devant les atteintes à l’honneur (diffamation, dénonciation calomnieuse…) à 28,7 % ou à la dignité (harcèlement, injures, discrimination…) à 17,9 %. Hors mandature en cours, le taux de condamnation des élus s’élève en moyenne à 42,2 %, celui des agents à 37,5 %.

Source : Observatoire Smacl 2021.

Je pense qu’Il y a une coquille dans une des réponses :

« les élus qui **commentent** des manquements déontologiques pourront faire l’objet d’un rappel à l’ordre déontologique »

Dans le contexte, il paraîtrait logique que ça soit le mot « commettent » à la place

(J’espère ne pas prendre un rappel à l’ordre déontologique pour ce commentaire )

Merci pour votre lecture attentive. C’est corrigé ! Je m’applique le « rappel à l’ordre déontologique » à moi‐même ! Toujours bien se relire… Bien cordialement Jacques Trentesaux