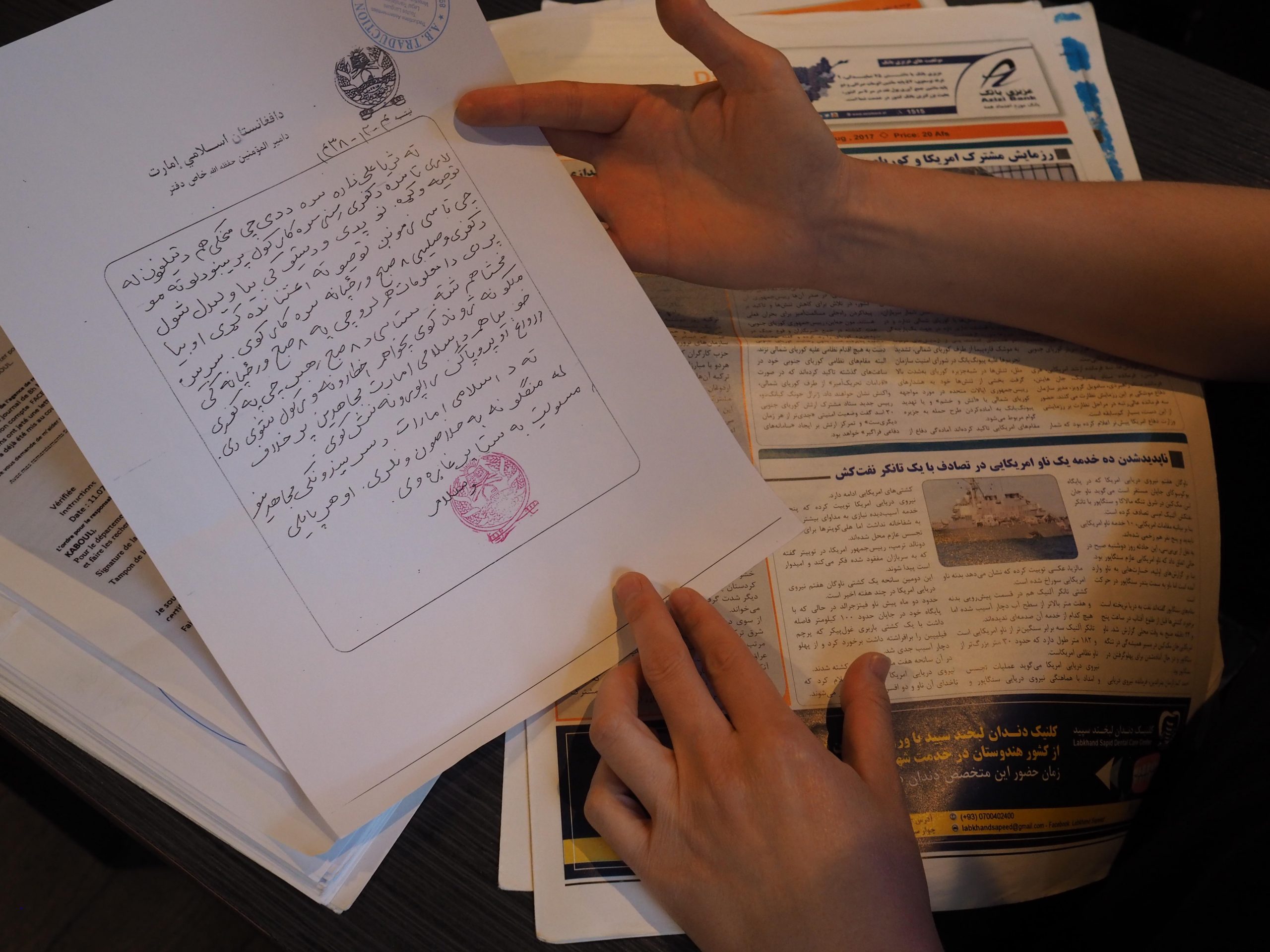

Sur la table du café, devant elle, Suraya Alizada a déposé une épaisse liasse de papiers. Plusieurs exemplaires du journal pour lequel elle a travaillé quelques années en tant que reporter, 8am.af, dont elle lisse la une nerveusement. Des feuilles volantes, aussi. Sur l’une d’elles se découpe nettement une calligraphie en farsi. Une courte lettre, estampillée d’un tampon rouge sang : le cachet officiel de l’Émirat islamique d’Afghanistan. « Tu ne pourras pas t’échapper des mains de nos braves moudjahidines, et c’est toi qui es responsable de tes actes », la préviennent les talibans en août 2017.

Suraya a grandi à Kaboul, dans une famille de femmes ; son père, commerçant, meurt alors qu’elle n’est âgée que de dix ans. Au fil des années, les deuils s’enchaînent : Kobra, l’une de ses deux sœurs aînées, ainsi que son mari et leur petit garçon, sont massacrés par les talibans au début des années 2010, raconte‐t‐elle. Au foyer ne restent plus que sa mère, une sœur, deux jeunes nièces. Pour s’en sortir, les nourrir, la jeune fille commence très tôt à travailler. Auprès d’une association, elle a appris l’anglais : la voilà professeur désormais. Le soir, elle étudie l’économie et le journalisme à l’université.

« J’ai toujours rêvé d’être journaliste », souffle la jeune femme au regard intense, joliment souligné d’un trait de khôl noir. En 2015, elle est embauchée dans un journal, où elle couvre l’actualité au quotidien. « C’était surtout des explosions, des attaques terroristes, observe‐t‐elle. Il n’y avait aucune censure gouvernementale : nous étions libres d’écrire tout ce qu’on voulait. » Dans ses reportages, elle décrit les horreurs commises par les talibans, qu’elle qualifie de « terroristes » après l’assassinat d’une femme par lapidation. Ce qui lui vaut des avertissements par téléphone, ou encore le piratage de son compte Facebook.

« Au début, je n’ai pas pris ça très au sérieux. Je pensais qu’il s’agissait seulement de me faire peur, se souvient‐elle. Je suis une femme, je suis Hazara [une minorité ethnique pauvre et persécutée, ndlr] et je suis journaliste : rien de tout cela n’était de toute façon acceptable à leurs yeux. Mais quand j’ai reçu la lettre, glissée sous la porte de notre maison pendant la nuit, les choses ont changé : j’ai compris que j’étais vraiment en danger. »

« Les policiers m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire pour moi, que j’allais les mettre en danger eux aussi… »

Elle tient une année de plus, en se cachant en permanence pour échapper à ces inconnus menaçants qui la suivent régulièrement dans la rue. « Je vivais dans la peur ; j’ai arrêté d’aller sur le terrain, me suis mise à porter le hidjab pour ne pas être reconnue. Les policiers m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire pour moi, que j’allais les mettre en danger eux aussi. Pour eux je n’avais qu’à changer de métier, ou rester chez moi… » L’angoisse la ronge comme un acide, mâtinée de culpabilité : les femmes de sa famille, à cause d’elle, ne sont plus en sécurité. Elle n’a plus le choix désormais : pour éviter le pire, il faut fuir.

Seule en France

Suraya multiplie les démarches, jusqu’à obtenir un visa étudiant pour la Roumanie – le seul moyen pour quitter le pays. C’est en France, un pays qui l’attire depuis l’enfance, qu’elle a décidé d’aller. Son billet d’avion la fait passer par Paris : le 30 novembre 2018, dans un couloir de l’aéroport Charles de Gaulle, elle déchire visa et passeport, pour qu’on ne la renvoie pas chez elle, avant de se signaler à la police. Le maigre bagage avec lequel elle pose le pied sur le sol français ne contient qu’un ordinateur, les documents qu’elle a rassemblés pour justifier sa situation, et quelques vêtements.

Le Nord, elle y est arrivée par hasard. Paris est trop chère, la vie y est trop difficile ; elle se pose à Roubaix. Petit à petit, elle y prend ses repères, obtient le statut de réfugiée, s’inscrit à l’université où elle suit une licence de langues étrangères appliquées (LEA). Une vie presque apaisée, jusqu’à cet été. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, elle assiste à la prise de pouvoir des talibans après le départ de l’armée américaine. « Très vite, ils sont venus chez nous pour tuer ma mère, ma sœur et mes nièces. À leurs yeux, elles ou moi, c’est pareil, énonce Suraya. Elles ont réussi à s’échapper juste à temps, mais vivent désormais dans une pièce sans pouvoir sortir. Je ne sais pas combien de temps elles vont tenir… »

Un cri de désespoir

Car les talibans sont toujours à leur recherche, elle le sait : il y a quelques jours, l’un de leurs voisins a été battu pour obtenir l’adresse où elles se cachent, prisonnières. Sans homme pour les accompagner, les femmes de sa famille ne peuvent plus se rendre dans les rues de la capitale. « J’en fais des cauchemars en permanence, confie Suraya. Je rêve que les talibans font mourir ma mère devant mes yeux. Je les supplie et me réveille tout en sueur, mon cœur bat très vite. J’ai repris les cours à l’université il y a une semaine, mais je n’arrive pas à me concentrer. Mon corps est là mais pas ma tête, je ne pense qu’à ma famille, je ne peux pas les abandonner. »

Depuis le 20 août dernier, la jeune femme multiplie les démarches, comme autant de bouteilles à la mer. Elle s’est d’abord adressée à la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères pour leur demander d’exfiltrer ses proches, de les mettre en sécurité, mais cela n’a rien donné. « Je demande au gouvernement français de m’aider, au moins avec un visa provisoire, implore‐t‐elle. J’ai écrit à Emmanuel et Brigitte Macron, à Martine Aubry, au préfet du Nord, à d’autres encore. J’espère que l’un d’eux me répondra. Je dois les sauver, et ne sais plus vers qui me tourner désormais… »

Lettre Suraya

Aucun commentaire pour l'instant